أ.د. جعفر كمال

قاص وشاعر وناقد ومترجم ، المملكة المتحدة .

منذ بداية قراءتي للأديب يونس ولغاية يومنا هذا، وجدتني متابعا نشطاً لكل أعماله سواء أكانت في القصة القصيرة، أو في أعماله الروائية، أو النقدية، دأبه المستمر على منحاه في تمام استمرارية التنوع الكلي المُحدث بالقرار الذي يحكم الموازنة بين أن يضع نصا يعالج الحالات الاجتماعية بكل محاسنها ومناقصها، أو بما يضيف إلى ما يشمل محاصلة المواجهة النقدية الثقافية المتمثلة بمبدأ عمومية التنوير المجردة، التي تطابق وحدة التلاقي بين النوع والاستقراء، والحفاظ على فكرة القياس المتكافئة بين أعراف المشترك النصي، وبين مستوى ثقافة القارئ، وغايتها تتجسد في مطارحة الحالات الموضوعية عبر أشكالها المتمايزة، وتلك الصفات المجايلة المتمثلة باختلاف الوعيوي الموضوعي الذي يكشف عن اِنْبِسَاط رؤية الأضداد القابلة للتحديث من خلال معيار خامة قواعد الصيغ الصرفية المنبسطة بوعي وازع ثقافة المتلقى الذي هو المُثَبِتْ والمُبَطل لنوعية النص، من خلال تسام يجاري لزوم السيرورة والإسلوب المحكمين في جمالية النص الأكثر وعياً ضمن موسوعة فنتازية تجعل من وحدة الموضوع توازي التوارد السردي الذي يثير نظائر بعينها، تلك المؤثرة إيجابا على الأغلب الأعم من جناس يختلف بموضوعيته.

وفي السياق ذاته مددت ووسعت من رغبتي مشاركة الأديب يونس الأفكار الأدبية الجدلية المتحركة بسياق حريتها عبر نقاشات متواصلة، تارة مباشرة، وأخرى عبر الفضاء الألكتروني، وأستطيع القول أننا شكلنا وحدة ثقافية علمية غايتها نشر التحديث الإبداعي وخاصة في حركية التنوير النقدي، بدأتها في دراسات تنوعت وتعددت اتجاهاتها وعلمها ومبتغاها، الموجه إلى أساتذة وطلبة الجامعات العربية، ولا شك فأن الحالة النقدية المحدثة المصاغة من إسلوبية بَنَيتُها على أساس المواجهة النقدية الثقافية الحديثة تلك التي استمدت فلسفتها من قدراتي الوعيوية الخاصة، لنجعل من اللغة النقدية العربية المعاصرة تتحد مع التطور العلمي التربوي. وهنا نطالع القصة القصيرة وعنوانها:

أحلام مليكة بنت الأخضر في وهران:

“على أشرعة الموجة أحزم حقائبي، وأقطع ضوء الأفق. تشدّني الآمال البعيدة وأضواء النجوم الشاحبة ومنارات الميناء. لم أسافر منذ مدة.. بدأت تضعف عزيمتي . وحده شاطئ الأمان بعيد مهجور. أيها الشاطئ الحلم متى تقترب ؟

سماء مارس شاحبة صامتة.. أبواق سيارات أمريكا الفاخرة تدغدغ أحلام نساء مدينتي، الشارع طويل ضيق ، قلب المدينة أسود يتخبّط ملدوغاً بدمائه المسمومة . يأتي مارس محتضناً ضبابه وسماءه السوداء المطيرة.. صوت مطربة شابة تغني وهي منفوشة من جميع أطرافها : “حبينا وتحبينا”، يمزّق الصوت وحشة المساء تزداد وحدانية. تتأمل مليكة ضباب المدينة، تصرخ في وجهها : أوقفي عربدتك أيتها الماجنة ، فأنا بحاجة ماسة إلى حذاء فرنسي وعطور وفساتين، ولا بدّ من أن أحتفل بالأعياد القوميّة والوطنية” .

لم يكن يوما أدب المواجهة الانفعالية مؤثراً على وسائل البحث الدقيق، سواء أكان متنافراً أو مقرونا بالشكوى والتمني الحذر، الذي يثير في نفوسنا الشفقة بافراط على الكاتب مهما كان تميزه، بالقدر الذي نجده يمثل التَبَاين الناجم بين الأدب المفتوح على مواجهة تحدي الحياة ببريقها وظلامها، وبين مواجهة بشاعة وغرابة الواقع عبر مؤثرات سلوك المعالجة الملازمة للوعي السامي والمعرفة الناجعة بكلتيها، ولكي يكون الفضاء الأدبي المنبعث من الفكر التطوري منسجما مع جمالية السرد المقبول بنشاطه ورقته وشفافية إسلوبيته، يجب أن يكون في الوقت ذاته مؤثراً على مباشرة المتلقي، وناضجاً حتى أعماقه، خاصة إذا كان النص المكاني المتحرك بنظامه التحولي بحاجة إلى البراءة الإنسانية الكامنة في مجازية الجملة العلاجية للحدث، تلك التي تلقي الضوء على موجات الشقاء اليومي ، حتى يكون التلقي مشغولا بالخلق الموزون أمام إعلاء تحديات الروح المعنوية، أمام تجديد مساحة الخطاب برشاقة أكثر بريقاً، كما يجب أن يكون الحال في هذه القصة القصيرة، المرضي عليها من قبل اهتمامات النقاد العرب بدراسات علمية محكمة باهميتها.

سبق وأن قدمت دراسات نقدية اختصت بأعمال يونس بين القصة القصيرة والرواية، وما زلت مستمراً على نقل تلك الولادات المحكمة بطقوسية رضوانية، حيث تقوم على نقل حركة التطور والتجديد كما يتفاعل معها برؤية محكمة، مبتعدا عن المحاكات الظليلة، بنسج المزايا الفكرية المُحدثة بجماليتها، ولأن الفاعل اللغوي النوعي عنده تحركه متصورات ذهنية بالغة التركيب والمعالية التصويرية للأحداث، حيث نجد معالجة حركة الطيور وكأنها تمثل العلاقة بينها وبين المكان. وهنا نقرأ صورته الصوتية التي تحاكي الواقع اليومي بمحاذاة المجاز:

“بدت تلمسان نخلة شامخة من شارع عبّان رمضان حتى ضريح سيدي مسعود ، وهاهي تتلفّع بمآزر موشحات زرياب الموصلي , وتغسل جناحيها ورمشها بسماء مارس هذه السوداء الكئيبة. وقع خطوات المطر يتموسق مع صرير عجلات القطار الذي بدأ يقترب من محطّة تلمسان المركزيّة. يخرج عامل محطّة القطار مهرولا ببذلته ( الخاكي ) التي زُينت بشعارات خطوط السكك الحديدية وبشعارات الولاء والطاعة لمدير المحطّة العظيم. يلفظ القطار آخر اختلاجاته .. يصيح بالمسافرين : أن أسرعوا، بعد دقائق قليلة ستبدأ رحلتنا إلى وهران .

على الكرسي الممزّق بضربات المدى والألفاظ البذيئة, وذكريات المسافرين وحماقاتهم ،تسند رأسها مليكة ، وتعانق خضرة الجبال الساحرة التي تقطعها الأنفاق الطويلة . بعد ساعات تصل إلى وهران. إيه مليكة .. كم رائع أن تصلي إلى وهران .. مدينة البحر والشعراء والنساء الشهيّات ، والعظماء والعباقرة، والمجانين والمجاهدين الّذين كرسوا كلّ أوقاتهم، بعد أن خمدت الثورة الجزائرية الكبرى, للعراك حول طاولات الدومينو والورق .. مدينة الفضاءات المفتوحة حتى ( آرزيو ) و ( أليكانت ) ، و(سيدي بلعباس) .”

محاكاة الدهشة بتأثير المكان:

لم يكن يونس بعيدا عن تمثيل جمالية الدهشة الثنائية المعيونة في الأفضية المجازية المستمدة فلسفتها من خلال سياق التجلي وانفعالاته المترابطة بمسار الأحداث المحكمة التي تكون فيها الواقعية متصورة بطبيعة الشخصيات المختلفة برؤيتها داخل النص القصصي المتجانس باستقلالية الحداثة المستقرة بالعناوين التي تتيح للمتلقي مساجلات التطلع القيمي على تفاعلات الأبعاد الشعرية في النص السردي، وهو ما يجعل من الكاتب الإحداثي يتميز بلونه الأدبي بواعز استقلاليته المجددة للبنية المؤسسة لاختلاف المرجعيات الجمالية وخصوصية تمثلها، خاصة وأنه عالج الرؤية التاريخية بسلاسة تطرح ترتيب البنى النحوية المتجانسة مع البناء المعرفي المثالي عبر تحديات تتكون فيها إعادة تفسير مفهوم التحولات الواقعية بوازع معنى القيم والمعتقدات الإنسانية والسلوك المثالي الممنهج بكليته، المرتبط بالأحداث اليومية وبواعث نموها واختلافها، وعلى ضوء هذا التميّز في نجاحات الكاتب في جميع أعماله يمككني القول أن الشيوع الروحاني عند يونس يتماشى بأطواره من حيث النظام العقلي للشخصية، بواسطة باطنية النص لاستخراج جماليته بالمدى المؤثر على القارئ.

يعتبر الأديب يونس وبكل جدارة تجاوز مسميات قواعد اطر التعريف بالمقدار الذي بنيَ نحوه الشخصي على قيَّم حددت وأجازت جهة التآلف مع الآخر، ليشرق بأعمال اختلفت بها أفانين حاصله التوليدي الذي يعني التوكيد على إزالة الوهم والريبة والتناص من حيث مفاهيمه المُوضّحَة والمُبَيّنَة بوازع السياق الثابت في نصاب المغايرة المعنوية وهي:

أولاً: جعل محاسن جوازات اللغة العربية تشوقها مكاثرة المشاهدات بوصل أوائل الحكاية بأواخرها.

ثانياً: سهولة المطالع التي تتم فيها انزياحهُ إلى فصاحةِ البيان بتمام مكاثرة المعاني.

ثالثاً: إقصار الاسهاب بواسطة جودة الألفاظ وغاياتها واِشراقها بالمحاور المؤدية إلى غنى التفاعل بين وحدات تتميم المجانسة.

ومن خلال هذه الرؤى التوليدية أصبحت أسلوبية يونس تنفذ إلى العام الثقافي بمقتضى الدقة من مبتدأ الصورة حتى اكمال المعاني الحسية التي يتجانس فيها السرد التمثيلي بالتوارد المتواصل بوعيه باعتباره مخزن الخبرات الناجعة ، لذا يمكننا أن نحرك مفهوماً نقدياً جديداً بتأثير علمية مزايا المنطقة الموازية بحكمتها لخلق المتغير بين التجريد والتجسيد وهو حال الفنون الأدبية: “الشعر، والقصة، والرواية”، وبوارد ما يصلنا من عبقرية يونس فيما أختص وعلا بالخيال والتجلي مما يجعل من الصورة الحسية مبصرة حريتها وهي تفيض بالتدفق والظهور المكاني للأشياء، وبهذا التصور يجد القارئ مبتغاه وأمانيه، لأن الواقع الافتراضي تحركه الذهنية كما لو هو الواقع بعينه، وعليه نجد يونس يعمل على أن يكون لكل واقعة لها خصوصيتها المستقلة، وفي الوقت ذاته تكون الحكاية المتخيلة تجعل من القارئ فاحصا أو معبراً عن تنظيم استشرف به اتجاه الناقد الثقافي المجدد المرتكز بالأساس على ديدن العقل.

ومثالنا على ما نجده في المناخ المكاني والشخصية لكل مألوف تكمن محاكاته الخاصة في تعابيره الدالة على تأويل الطبيعة الإلهامية من خلال الحبكة البصرية، وبتعريف أكثر دقة نقول لا يمكن أن نجعل من علم الكم في دائرة واحدة بل في منظور يتفق مع تفسيرات الخيال، حتى يكون قادراً على النضوج المتخيَّل بواسطة التحليل المرئي، لأن لكل حكاية لها طبيعتها وأدوات زمنها وعناصرها الخاصة من حيث جعل التحليل النصي يعبر عن المرتكز العام للسياق، بخصوصية جوانبه المنظورة، بالمعنى الذي يؤسس الانبعاث التوليدي على أنه عملية زمكانية تنشط وتحرك زوايا الصورة المحاكية لوعيها الجمعي، وهذا ما دلالته على أن السرد التمثيلي يؤدي دوراً مهماً على ضوء منتج وضع الضوابط والحدود بين المعاني والمتلقي بخصوصية أشبه ما تكون عاطفية.

وهكذا يمكننا أن نصل إلى القدرة الحاسمة التي تجعل من الكاتب الحذق بامكاناته الذاتية أن يحرك الخيال بتفعيل المنطقة الخاصة به وذلك يقود الكاتب إلى اِنسجام تَصَور الزوايا المعنية حتى يبان تأثير الدلالة على المعاني المطلوب توصيلها، حتى تتضح بواعز التصادم مع طبيعة عناصرها المعبرة عن المفاهيم التي يدركها العلم ويتصورها العقل، بكونها فاعلة بالأفكار المتعلقة بالوضوح الشامل لعملية الإدراك التركيبي المعيون بواسطة المرئي الواقعي، الذي لاقح الأفكار الجمالية بميزان سردها، سواء أكان التعبير يدل على البهجة أو الحزن. وبهذا يكون الوصل قد حقق نجاحاً ملموساً بوظيفته وتقنيته وشعبيته، لأنه أقام الربط بين الإرادة الخلاقة، وبين إرهاصات السياق بعمومه، من خلال إسلوبية رشاقة التشكيل البنائي بواسطة تنظيمه المعبر عن انطباعات الحيّز المكاني المشبع بالوضوح والحيوية المستقرة ببعدها.

وبهذا نجد يونس يجتاز تركيب الحاكي العام إلى دقة التركيز المثالي، وكأنك تتحسس خواتم انفعالاته الوجدانية من مفهوم عمقها البلاغي، الذي تصب ميزته الطافحة بالتركيبية المعطاء التي تؤالف خلايا بواطنها بقدرة هائلة على التعاطي التنويري المشرق بالاختلاف، واضعاً سياقه الأول على نبض المضمون من خلال تفاصيل الأحداث، بدءاً من التحامه مع الشخصيات اليومية، وكأنه يرى ويسمع الآخر من ذاته، وحاله يتعامل مع الحقيقة بواقع تضمنته الأحداث الملموسة، بشكل يعالج التأثر المعيون في طرح قضايا الفرد في معتركه الحياتي.

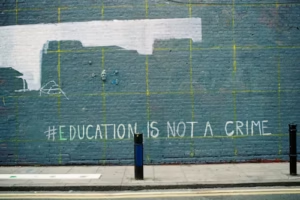

وجدتُ في انسجامي المكثف في متابعتي لما ينتجه يونس أنَّهُ يطور قابلية المجاز ليجعل النص أكثر سعادة لتحقيق مهارة الزمن الأدبي الثقافي المجدد، ومراده يستنفد قواه لتأسيس انتصار على لغته، وخاصة عندما تناول المرأة وما أثارته من إبداع في عمله الخالد “الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة” بعد أن أزاح الأحداث المحتجبة عن حياة سيدة المجتمع بعمومه من قدم الزمان حتى حاضرنا في مجتمع ساقها إلى أن تكون مرتكزاً لأعماله الكبيرة، وهو يرفد الرؤى الجامحة للشروق والذكاء إلى بنية فنية يعالج من خلالها الانكسار الذي أطاح بالإنسانية، فنجده يطلقها إلى رحابها المشرق لأن تعيش بلا وجع، وما الإرهاب الذي تمارسه بعض القوى المتنفذة “سلاطين وملوك وحكام وأحزاب” على اِمتداد عصور البداوة ليومنا هذا ممن عملوا على إلغاء وسحق مفهوم الحريات العامة والخاصة، فهو مثلٌ ساطع شارك في الكشف عن الظلم القسري الذي مورس على مكانة المرأة، فالقتل المجاني الذي تتعرض له طالبات العلم في المحافظات العربية والإسلامية عامة المحتلة من قبل الفصائل الإرهابية، ما هو إلا دليل واضح على هذا الاستهتار المعيب بمعاقبة المرأة التي هي الأم العظيمة، ومن أجل هذا نجده قد عالج توشيع أفكاره أنْ تنثال الماً على هذا الإتيان السلطوي الثقيل عند الإسلامي المصهين، الطامح على أن يجعل من المرأة عبارة عن مسبية يلقها المتخلفون الغرباء.

ولهذا فقد جاءت روايته “بنت المستكفي” تعاصر ماضيا تطرح من خلاله ثقافة تعالج مصبات تلك الأفعال الدخيلة المشينة ودحضها بمساندة المتلقي الواعي، اِيذانا بتفعيل تخصيب يعالج تعبيراً ثقافياً تنويرياً مستمداً من بلاغة الكاتب بدعوته إلى التحرر الاجتماعي من ممولي ومنفذي تلك الأوامر الغريبة الدموية والدخيلة على ثقافتنا، ومن أجل هذا دلنا يونس إلى أنَّ سداد رأيه الغني بجديده الأدبي المغاير، إنما جاء يحاكي المختصر في حرية الرأي عند الفرد العربي، ليطلق الممكن لتشريع الحقوق الإنسانية لا الفقهية الدينية، ليكون التسارع الأخلاقي متمثلاً بحرية المرأة نصف المجتمع وربما أكثر. ومن أجل هذا أصبح من الغنى الأخلاقي الذي تطرحه المعرفة أنْ يُلْحِقَ ثقافة المرأة إلى تراثنا الأدبي على أنه تراث نافع ومؤثر بأعماله، وعليه يجب أن يُنظر إلى المرأة وإلى نتاجها الأدبي نظرة احترام، ويبدو ذلك واضحاً من خلال اهتمام بعض الأدباء القدامى بجمع ما قالته المرأة من شعر أو نثر، لتتناقله الأجيال من جيلٍ إلى جيل.

يتناسق الكاتب يونس مع مجموعته القصصية المؤثرة برؤيتها بالتوازن والاتصال مع المتلقي، وبهذه المجموعة ” ذكريات ومواجع على ضفاف عدن” في هذه القصة نقرأ الكاتب يقول: ” (يحاصرني الجند ..تشرئب أعناقهم، تلمع رماحهم كوميض برق ..يصطفون في أنساق متلاحمة، تتشابك الرماح وتتعانق الخوذ ….”، أما النهاية فكانت كما يلي : “في الفضاء كانت بعض النوارس تعلو وتهبط معانقة صفحة الماء، وكانت الشمس تجر ذيولها متثاقلة ذابلة نحو خط الأفق الغربي …انتهت القصة، أما الكوابيس فلم تنته بعد” يقول فيكتور هيجو: “حتى عندما تمشي الطيور على الأرض، فإننا نعرف أن لها أجنحة” إذن هي النوارس المعشوقه والتي يتناولها الكاتب في كثير من قصصه حيث يقول: ” في الفضاء كانت بعض النوارس تعلو وتهبط معانقة صفحة الماء، وكانت الشمس تجر ذيولها متثاقلة ذابلة نحو خط الأفق الغربي …انتهت القصة، أما الكوابيس فلم تنته بعد.” في هذا الموجز السردي وجدنا الكاتب يمنح منظومة التنوير المعرفي الابتعاد عن الآراء الكبيرة غير المفهومة، حيث يحكم منظومته بالثابت المتخيل بمعنوية محكمة التصور، وذلك باستدراج الأحداث أن تتشكل ببوح أنسجة النص بكفاءةٍ ممنهجة في بنائها الداخلي بواقعية مفاهيم متداولة ومفهومة حتى لا يستاء منها المتلقي المستدرك لأمور وأحوال الأدب المحترف، ولأجل هذا نجد يونس يمنحهُ القوة المثالية التي تححقق له المطلوبات النافعة والمؤثرة في تعاملها مع بنيات الحكاية، لأن السرد القصصي خرج ومنذ زمن ليس بالبعيد عن حكاية الجدات على يد محرريه ومعتقيه من ذلك الويل الكبير، أمثال القاص الكوني محمد خضير، ومحمود الجنداري، والأديب اللامع خالد القشطيني، والقاصة ليلى عثمان، هؤلاء الأدباء الذين عارضوا البناء المسهب بتقليديته غير الواضحة بمقدار نضوجها ووعيها، ولأجل هذا جاء المجددون لينتجوا شكلاً مكثفا بفكر سريعَ الدفقات في تلاقيات مضمون المشهد التخيلي، الذي يفتح صورة التشكيل الباطني بالإضافة إلى ضم القارئ إلى المكان الذي هم فيه، عبر سردية مكثفة تحاور اللغة والايماءات والدفق الفني المتتالي بنسقية تشابه الشعر.

وعلى أساس مساق بنيوية هذا التقدير جاء يونس يضع بصمته المجددة، في جوانية هذا البناء مع الاحتفاظ بملهى تراجيديا خصوبة المعاني وحكمة دلالاتها السريعة، بأسلوبٍ ساخرٍ حينا وواقعي في أحايين كثيرة تتكون بين البرزخ التراجيدي، وبين حركة نقدية شكلت الرؤية الفكرية العلمانية التي تعتني بنفي الحرية المطلقة، ليكون بهذا يحاكي متلقيه (هيجو، فيكتور (2009) ،ص 91) .

حدثاً ذا ذائقة يستمر نشؤها إلى أبعد زمن ممكن في خياله، والنية هنا عند الكاتب تعني تسليم الرؤية على فتح قنوات جديدة بالمُرَكّبْ الفني التقني الذي يتصاحب مع تجانس الجمل القصية ببعضها، وكأن الحكاية تنهال من نظرة المثقف الثاقبة والفاحصة للأحداث على الزمكان، وبهذا الصنع يكاد الكاتب أن يشكل جيلاً متأثراً به لديباجته الجديدة الخالية تماما من التأليف السردي المكرر كما هو الحال عند بعض القصاصين، الذين غاب عن نظرهم ايجاز التنظيم العفوي، بالسياق الذي يقتضي حرفية الاختصار بمعية بسط أثر مباهجة تحمل نكهة البيئة المتلقية لتطورات الموحيات الذكية، المفترض أن تعالج حالة موضوعية في تناول الحدث الذي يعتمد مبدأ الوحدة العضوية الصغيرة لتشكيل تنوع النص في عمومه، وإطلاق فضاءاته الخاصة من لدن توظيف بلاغات تحتكم الاحتمال المتمم بالفائدة. لأننا في كثير من الأحايين نجد بعض الكتاب وقد انصهروا كثيرا في الكلفانية الفضة، أو الايغال أكثر فأكثر في محاكاة التكرار للمفاهيم المنقولة التي لا تفيد القارئ بشئ، بقدر ما تدفعه إلى الملل من تلك المصطلحات السطحية المملة المفخخة بالغيبية والغموض والرمزية الفجة، يداخلها الظلام ويتعبها لتباهي

وتحقيقاً لهذا الهدف صب يونس ثمرة إبداعه في قدح المتلقي فأنتجَ نصاً تلاقحيا بين اللغة والشجن، أي أنه ناغم الحالتين: فملكة العقل تساوت إبداعاً. وعاطفة المتلقي تماهت شجناً، وهذه الإلهامية ندرت عند الكثير من الأدباء على مر العصور، لأنك أن تقرأ جملة خصبة، حلوة على السمع، شفيفة في تلقيها، مقبولة في تواصل نسيجها المفتوح على فضاءات تشد القارئ إلى سعة جواباتها الفنية، تجده يأنس المتعة في استمرارية القراءة والتجاوب معها، وفي هذا عامل مشجع يضع القاص يونس يطرق باب التمدن المجدد من واقعية تأثيره على الحركة الأدبية العربية، بعنوان انفتاح الحداثة الايجابية وتأثيرها على اِتساع الحركة الأدبية بشكلها العالمي، وخاصة على مستوى القارئ الذي يتواصل مع الحالات الإبداعية بالإضافة المجددة.

متابعتي للأديب “الروائي، القاص، الناقد” يونس ليست حديثة العهد أو قصيرة من بوابة علاقتي بأعماله المتميزة، إنما هي أحد أهم بيوتات نقوداتي الثقافية، فهي تستمر بوعيها العلمي تحتضن متناولي لمعطياته الأدبية بين القصة القصيرة والرواية نقداً متوجاً بالحيادية الصارمة التي تعني هذا الغرض وحسب، بل هو القارئ حين نجده يفضل ويقدم هذا الكاتب عن غيره بالشغف والترحيب الكبير بعد معاينة نقوداتي بحقه ، ضمن منظومة تقنيات تحتدم فيها تجليات الاحترافية الاكاديمية بنادرة تكشف عن الأبعاد التنويرية حيث تركت بصمة تفاعلية بين القراء الذين اِمتاز رأيهم بتسليط الضوء على عتبة أعماله الناجحة بذكاء عفويتها التقنية الحديثة، وذلك لأن الكاتب يونس أسس لإحترافية تختزن إبداعات المادة المصوَّرة للأحداث التي تتوالف مع الإدراك والذاكرة، القائم على ملامسة النبض الشعوري بواعز حولية الاشراق بالتحقيق والتنفيذ، من خلال المحاصلة الحرة الشاملة بمنظورها الوعيوي بكافة جناسه الأدبي والفني، وقد وجدتُ التثقيف الروائي للقارئ وكأنه يأخذ من الماضي انجازه ويعطي للحاضر تقنية تستمد مبنياتها من مهنية مفاصل الأبعاد الرمزية بالخبرات والانفعالات والأخيلة والقراءات ضمن دائرة الضوء المتدفق بمنظومته، حيث تتحد فيه الخبرات والاشارات والانفعالات القائمة على تناص متواصل من الأفكار الخصبة، على نحو متتابع ومتواز في تأثيره العاطفي، بمحرك فلسفي تمتاز به الأسلوبية الفنية التشكيلية بحبكة استبصار ونواتج التفكير البصري الانفعالي بواعز حرفية الصورة العقلية، عبر مؤثرات حيوية الأشكال المعبرة عن دلالات ونظم التمثيلات المتصورة على نحو خالص، بجودة وضوح استقلالية المطلوب من مكوناتٍ كلية رياضية تعبر عن مدلولاتها الحسيَّة، وكأنها توازي في تجنيسها عقلية المعادلات والقواعد الرمزية التي تقوم على أسس مبادئ نظرية اللا تحديد، التي أشار إليها فيرنر كارل هايزنبرج “1901 – 1976”. وبعبارة أخرى يدلنا القاص والروائي والناقد يونس إلى أنَّ ممارسة التفكير قبل الشعوري في معاينة الحبكة يجعلها تتحرك ضمن معيونات ذاتيتها بين مفاصل منطقتها الحسيّة، بأكثر من شكل اغرائي تميزه الدلالة المنظورة في مفهوم الاصغاء إلى علم الكم الثقافي عند المتلقي حتى وإن كان الفرد رومانسيا، وذلك من خلال تجربة ذهنية يمارسها المصوّر بواسطة مقياس متغيرات لموضوعات عيانية مُدركة حسيا من نواحي ايحائية عديدة منها المناخية، والفنتازية، والواقعية، التي تخضع مبنياتها للتفكير في منطقة قياس الحواس المتخيلة، بكون منظومة تأويلها المادي الذي شكل نهضة متقدمة وريادية على مجمل الاتجاهات الفنية العربية، بعد أن حقق الاختلاف على أنها نوابض شاحنة ومنضبطة لحركية الصورة المعبرة عن تأويل الدلالة.

تعتمد فنية المكان على علم الرياضيات المتحول من الشعوري غير المباشر إلى الحسي المباشر، الذي يتساقى مع المتخيل البصري للحالة المطلوب تفضيلها الفني، بكون محدودها الجمالي الإبداعي المتشاكل مع مقاييس التنوع الايحائي في حدود التفكير البصري، الذي يستمد زواياه الحسيَّة من مواضع مختلفة من الواقع المحيط المعني بابعاد النضوج الغرائبي، بحيث يقوم العمل النوعي على أساس مفاهيم هي أشبه بابتكار منظومة فنية مترابطة مع بعضها البعض في المنطقة الخاصة التي يراد اللعب الفني على حدودها، تلك التي تمايزت بها هندسية المكان الحسي القابل للاهتمام والاسترخاء، حيث تكون الأفكار ناطقة ومتحولة من واعز حرية أسلوبيتها الرشيقة المتأثرة بنشاط حركيتها، وكأنها تنتظر من يمد قلمه ليلتقط مباهاته لها، حتى تتشكل الصورة المعبرة عن انطباعها إلى ما وراء التحليلي المرتبط بوعيه الشعوري الإشراقي الحديث، الذي يقوم على سلسلة من ميزات الاختلاف بين الأبعاد الحسية المعلنة الفاتحة من حيث واقعها التنظيري، وبين تمحور الوعي الظاهر في الصورة التثويرية نجد مشوارها يتناص مع عنصرين وهما:

أولا: الوعي الشعوري عند الروائي المحترف.

وثانيا: تنظيم التلقي في حدود المتخيل الإدراكي للرؤية الفنية.

فالأول ينساق مع المركبات الحركية الإشارية في الحوار غير المباشر مع الطيور، والثاني يتصل بالشعور المعنوي المباشر مع الكائن البشري، وهكذا تكون الملقحة تحددها الفكرة والانطباع، وحدود المقايسة المجردة.

ما يعنينا هنا هو تمثيل البعد الإسلوبي على تحريك مكانية ومناخ المُنتَج بنظر المتلقي، وما مقدار قدرته على جعل مناطق التأثير قابلة للنجاعة الزمنية بعد القراءة الأولى ومدى تأثير بقائها في ذاكرة المتلقي، فيكون العمل قد حقق النطق القابل للتخصيص وتلك:

أولاً: منطقة الإحساس المحيط بالحدث.

ثانياً: الجاذبية الإلهاميَة المعبرة عن التناص معها عند القارئ.

ثالثاً: البعد الرياضي العقلي الذي يحيط الأحداث المعبرة عن تكوين السياق.

لذا يمكننا أن نحرك مفهوماً جديداً على أن فن الاختزال يتطلب من الكاتب على أن يسعى بقوة لوحدة موضوع شاملة ومقررة كما هو حال الفنون الموسيقية، بل يفترض أن يتصور في ذات الرؤية خصوصيته المستقلة، وفي الوقت ذاته يكون له موضوعه المعبر عن تنظيمه الشكلي، لكنه لا يمكن أن يتفق في المعنى إلا في حال المكانية، ومثالنا على الرؤية الدالة على تأويل الطبيعة البصرية من خلال الحبكة المتخيلة، وبتعريف أكثر دقة نقول لا يمكن أن نجعل من علم الكم في دائرة واحدة يتفق مع تفسيرات السرد إلاّ إذا كان الكاتب ملماً بالشروط التي تؤدي إلى نجاحه، حتى يكون قادراً على الوصول إلى التحليل المرئي، لأن لكل بصمة لها طبيعتها ووعيَّها عندما يجعل من الحبكة مرتكزا للتحليل المعبر عن جوانبه المنظورة، بالمعنى الذي يؤسس الانبعاث الهندسي على أنه عملية مكانية ينشط ويحرك زوايا الصورة في وعيها الجمعي، وهذا ما دلالته على أن الكاتب الذي يحقق درجات تعلو بإبداعه نجدها تؤدي دورا مهما على ضوء وضع الضوابط والحدود بين النص والمتلقي بخصوصية أشبه ما تكون عاطفية.

أشَبَعَ الروائي يونس أعماله الروائية بالتشويق التناسلي المقترن بحلم اليقظة، ضمن سياقها العام الرومانسي، المتفق في سياق النسق التفاعلي بين المكان، والاختلاف الطبقي، والعبقرية، ليكون الاِمتداد التاريخي يتسع تأثره بملاقحة الواقع الطبيعي بين المادي، والايحائي، أمَّا عن الايحائي فذا يعود إلى طبيعة المكان ” عدن ” المكثر من التنوع الثقافي وما يحيط بالمدينة من أعشاب تنوعت في جناسها الجمالي، وأنواع مختلفة من الطيور المقيمة والمهاجرة، ومئات الآلاف من أشجار اليوكالبتس والنبق والغار والعسل، فتختلج أوراق الأشجار ببعضها لتنتج إيقاعاً لأصوات موسيقية تطرب السامع، وهذا سببٌ جمالي يجعل من منطقة عدن تمتلك أعلى حصة من الكتاب العرب: شعراء وقصاصين، وروائيين وفنانين على اختلاف بلدانهم.

إذن هي الإضافَة التقنية الموعزة للبعد الأدبي التي تحقق رفعة أهداف المبدع، عندما تلتقي مصباته الاِعتبارية بالمنفعة المقنعة من حيث واقعها، فالأديب العربي المهاجر إلى عدن نجده متأثراً ومتلاقحاً بالفعل الموسيقي المنتج من واقع إيقاعية المكان المحيط به، كما كان الحال مع فيثاغورس المتأثر كلياً بموسيقى الطبيعة من أصوات الشلالات وصفير الهواء المنبعث من تصادم أوراق الشجر بفعل الهواء الطلق، وأصوات الطيور، واختلاف موسقة العواصف. وفي هذا يقول أرسطو: ” أن سلطة موسيقى الطبيعة تحيينا بتحاورات خالدة ترتبط بها لعبة الإبداع أجملها، وأن جمالية القياس العلمي في محاكاة الطبيعة إنما هو من الأمور المرتبة *”

وفق منظور أرسطو نشير إلى أن الخيال الانفعالي المبكر عند الإنسان يتفقد الأشياء المحركة للذهنية لتوعز إلى العاطفة أن تندمج بأداء حوارها مع ألحان الطبيعة، ولعمري إن يونس أراد أن يوصل لغة الطبيعة المشرقة في أعماله، فقد ترددت في رواية ألف ليلة وليلة وهي تعالج الدكتاتورية الظالمة عند الملوك القدماء، مع أنّ اللّه خلق البشرية كل على نمطه وتفكيره، وما التشبيه إلاَّ في الاختلاف الفسيولوجي، وهنا لابدّ من أن تتصل الحلقة المفرغة بتشبيهه تعديل ألوانها التي أوعز لها يونس في إسلوبيته العلمية، والأسطورة تقول أن شهرزاد عرضت نفسها للزواج من الملك شهريار فأصبحت ملكة الليل، تبسط عليه حكاية حفضتها أو ألفتها وكأنها بدت لنفسها آلهة الخلاص. كل شئ يأتي بلحظة ويغادر بلحظة لكنها ثابتة على حيلتها الذكية، حتى أصبح شهريار هو الخلاص الأخير، وهو يتلقى الأحداث وقد أدت تفسيرا عقلانيا، ذلك لأن القصص أخذت تحمل طابعاً مألوفاً.

ولي أن أقول أن يونس أحكم سردياته بتقنية عالية الدقة وكأنها حقيقة تشاهد، لأنه أبعد إسلوبيته عن العجائبية مثل قصص الفروسية التاريخية، وعن حكاية الجنيات الخرافية بوصفها تمثيلات واقعية أو ما شابه هذه الرؤية غير المبنية على حقيقة الحال، تلك القصص التي وصفها نوفاليس ” بالسرد من دون تماسك *” ومن أنماط السرد في أعمال يونس المحكمة التي يمكن تحليلها على أنَّ أحداثها تفسر من موسوعة قوانين العقل، فتكون فيها الأفعال والأحداث معقولة للقارئ، نأمل النجاح الوافي المعيون في كتاباته الممزوجة بالواقع والخيال عبر المنطق المحكم بفلسفته العلمية المتحولة برؤيته التي شكلت مرجعية تراكمية تتسع فيها الألفة والأمان لتكون أمراً ملموساً، بعيد عن الالتباس والاضطراب.

الهوامش :

هيجو، فيكتور(2009 ) عالم المعرفة / الخيال، تأليف د. شاكر عبدالحميد، مطابع دار السياسة، الطبعة الأولى، دولة الكويت، 2009.

بدوي، د. عبدالرحمن( 1980)، كتاب منطق أرسطو، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار القلم ، بيروت 1980.

نوفاليس ( 2009) ، كتاب عالم المعرفة، تأليف د. شاكر عبدالحميد، دار ، الطبعة الأولى، مطابع دار السياسة، الكويت 2009.